Горчичные фабриканты Дубовки. Архив Нины Суховой

Сухова Н.Н. Предприниматель Казеев – владелец первого русского горчично-маслобойного завода в России

Начало производства горчичного масла в России в промышленных масштабах относится к 1810г. и связано с именем швейцарца Глича. Он закупил семена горчицы и раздал их бесплатно местным крестьянам с гарантией скупки нового урожая семян. Это дало ему возможность обеспечить сырьем вновь созданный горчично-маслобойный завод в Сарепте.

Этикетка сарептской горчицы Торгового дома наследников И.К. Глич

Прибыльность нового дела побудила других поселян-собственников из немцев Поволжья организовать аналогичные предприятия, используя семена с собственных плантаций и выращенные крестьянами Астраханской губернии на левой стороне Волги.

Вслед за Гличем на горчичное производство обратил внимание немец Христиан Миллер. Христиан Михайлов Миллер временный 2-й гильдии посада Дубовки купец, колонист Камышинского уезда колонии Лесной Карамыш приобрел в Дубовке 2 деревянных жилых дома и флигель по улицам Рахинской (ныне Гоголя), Калинина и Солдатской или Царицынской (ныне Гагарина) и построил в 1842г. первый в Дубовке горчично-маслобойный завод.

Завод располагался на окраине Дубовки в немецкой слободе на Большой Царицынской улице (ныне Коврово-ткацкая фабрика, ул. Гагарина. 96). Он работал на конной тяге, позднее был установлен паровой двигатель в 18 сил. На заводе использовался труд немецких рабочих. В 1867г. завод оценивался в 1000 рублей. При наследниках, сыновьях Германе, Викторе и Михаиле, завод вырабатывал 2 тысячи пудов масла. Оборот 64 тысячи рублей.

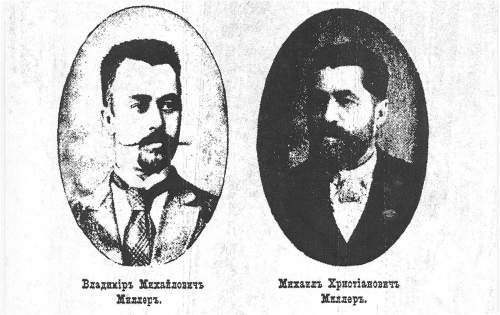

Наследники Христиана Михайловича Миллера, владельцы горчичных заводов в Дубовке и Царицыне.

Заводская продукция Миллеров отличалась высоким качеством. Этому немало способствовала необходимая для производства вкусная вода, получаемая из колодца, расположенного около теперешней проходной Коврово-ткацкой фабрики. Принадлежащим Миллерам колодцем пользовалось все население Дубовки. На заводе производились горчичный порошок, масло и жмых. Масло затаривалось в специальные керамические глазурованные сосуды для обеспечения его длительного хранения.

Керамическая тара для продукции дубовских горчично-маслобойных заводов. Дубовский районный музейный комплекс

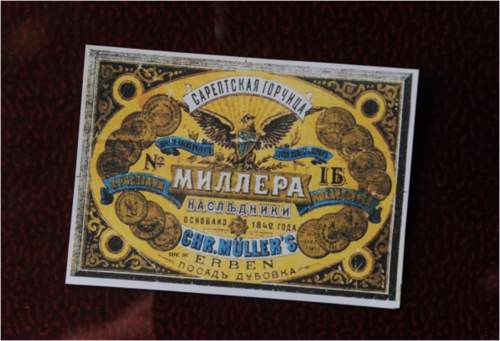

Продукция завода Миллеров была удостоена 14 золотыми медалями на международных и московских выставках. На этикетках значилось "Сарептская горчица. Посад Дубовка. Христиан Миллер. Почетный член Ученого Европейского общества в Париже".

Этикетка Дубовского горчичного завода Миллера. Музей горчицы, Волгоград.

Появление сильного конкурента и соответственно сокращение рынков сбыта, а также использование Миллерами торговой марки «Сарептская горчица» побудило Глича безуспешно жаловаться в Санкт-Петербург на «недоброкачественность» дубовской продукции. Свидетельством необоснованности претензий Глича служили золотые медали завода Миллера на международных выставках.

Продукция поставлялась не только на российский рынок, но и за рубеж. Для транспортировки горчичной продукции по Волге Миллеры использовали пристань в конце Кладбищенского переулка (ныне Волжского), принадлежавшего частному пароходному обществу «Самолет». Сбыт горчицы оказался настолько успешным, что не мог удовлетворить спрос. Колонисты начали расширять свою деятельность.

Вторым предпринимателем, построившим в Дубовке горчично-маслобойный завод, стал Андрей Егорович Вааг - купец 2 гильдии из немцев Поволжья, поселянин-собственник, Он создал горчично-маслобойный завод в Дубовке на углу Садовой улицы и Базарной площади в 1850г. Оснащение – одна паровая машина в 20 сил. В 1867г. завод оценивался в 1300 руб. В 1887г. завод производил 9 тысяч пудов масла, 8 тысяч пудов горчицы и жмых. Оборот увеличился с 86 тысяч рублей в 1887г. до 159651 руб. в 1912г. В 1910г. численность рабочих – 60 человек, двигатель паровой в 45 сил, топливо – мазут. Годовой оборот – 300 тысяч руб. Сырье для получения масла и горчицы завозилось с собственных плантаций. Торговый дом Вааг Андрей Егорович с сыновьями зарегистрирован 26 марта 1886г. в Дубовке с капиталом 1500 рублей как полное товарищество. Фамилии полных товарищей: купцы Яков Андреевич Вааг и Андрей Андреевич Вааг. Заводом управляли Яков и Рихард Андреевичи Вааг. Торговый дом имел представительства в Одессе – управляющий И.И. Гарб, Б. Арнаутская,6; Ростове-на-Дону – братья Серебряковы; Екатеринославе – М. Ватухновский; Минске – Г.Е. Бекепман; Варшаве – Малипан и Оппенгейм, Москве – А.А. Панов; Санкт-Петербурге Е.Д. Зайдельсон, а также склад в Москве в Средних торговых рядах в 4 корпусе.

Во время революции завод не пострадал. Однако были разрушены мукомольные мельницы. Необходимость снабжения частей Красной Армии хлебом потребовала перепрофилировать завод Вааг, как сохранивший паровую машину в рабочем состоянии и допускавшей топку дровами, в мукомольную мельницу. Она получила наименование 3-я государственная мельница с суточной выработкой 2000 пудов муки.

Жестяная коробка для сарептской горчицы Торгового дома Вааг с сыновьями в Дубовке. Размер 12х8. Печатня по металлу общества французской ваксы. Фонды ГИМ

В середине 19в. Дубовка обходилась без использования паровых машин. Немецкие колонисты Х.М. Миллер и А.Е. Вааг стали пионерами машинного производства. Для эффективного производства необходимо использовать семена двухлетней давности. Чем старее семена горчицы, тем больше выход готовой продукции и качество ее выше. Из-за временного лага производство доступно только лицам, располагавшим очень крупными капиталами. Ни одно производство не давало таких выгод, как горчичное. Несмотря на это в Дубовке долгое время не появлялось конкурентов из местных русских коммерсантов, хотя и обладавших значительными средствами. Только в 1872г. предприниматель Петр Ильич Казеев построил громадный паровой горчично-маслобойный завод, который своими размерами превосходил заводы Миллера и Вааг и использовал самое передовое по тому времени паровое оборудование. Горчично-маслобойный завод Казеевых стал первым русским предприятием такого профиля в России.

Петр Ильич Казеев, дубовский первой гильдии купец. Архив Нины Суховой

Сначала было введено в строй только производство горчичного порошка. По данным 1887г. на заводе изготавливалось 10500 пудов горчицы от 1,5 до 6 руб. за пуд, а также вырабатывался суррогатный кофе и крахмал. Оборот 45 тысяч руб.

Дубовка. Горчично-маслобойный завод Казеевых. Альбом «Поволжье», 1925г.

В октябре 1874г. Петр Казеев обратился в думу за разрешением построить заведение для выгонки экстракта из растительного сырья. Получение растительного масла в то время велось, в основном, методом прессования. Петр Ильич предполагал использовать наиболее прогрессивную форму маслобойного производства – экстрагирование. Внедрение экстракционного метода переработки позволило ему повысить производительность труда, сократить число наемных рабочих и резко увеличить выход масла из сырья. Такой метод производства был для Дубовки новым. Любопытно, что в те давние времена местные власти были озабочены экологическими проблемами. Посадская дума разрешила возведение означенного завода при условии, что это заведение не будет заражать воду и воздух, что могло бы повредить здоровью людей. Завод был оснащен одной паровой машиной в 25 сил. Производительность 6 тысяч пудов. Оборот – 60 тысяч руб. по данным 1887г. Работы на предприятии велись круглосуточно при сменах рабочих каждые 8 часов. Штат завода насчитывал 30 человек. Не всегда отношения с рабочими проходили в цивилизованном русле. В 1884г. на жизнь Петра Ильича Казеева было совершено покушение. Поводом для покушения послужил вычет из месячной заработной платы рабочего суммы за прогульные по болезни дни. По мнению рабочих Казеев платил им ничтожное жалование, составлявшее 7 руб. в месяц на своем содержании. Следует заметить, однако, что уровень заработной платы соответствовал общероссийскому. Например, в Сибири в этот период заработная плата на аналогичных предприятиях составляла 6 руб. в месяц. А на маслобойном заводе Ивана Власова в Саратове рабочие получали лишь 3 руб. в месяц. Больших штрафов на заводах Казеева не взималось. А деньги, вычтенные за отсутствие на рабочем месте, выплачивались сполна другому рабочему, пожелавшему заступить на место заболевшего.

Два горчичных завода Миллера и Вааг, а также заводы Казеева прежде отапливались дровами, но по почину Казеева стали отапливаться нефтью, получаемой из первых рук, что дало значительную экономию.

Дубовка. Нефтяной склад Торгового дома братьев Казеевых. Фото В. Верещагиной, 2001г.

Пожары были обычным явлением в Дубовке. Очередной пожар на заводах Казеевых произошел в сентябре 1885г. Загорелся резервуар с нефтяными остатками, помещавшийся в каменной пристройке к громадному горчичному паровому заводу. Пристройка отделена от завода капитальной стеной, однако заводу угрожала опасность возгорания. Совместными усилиями пожарных и рабочих пламя удалось локализовать. Сгорела лишь крыша каменной пристройки. Нефтяных остатков было 200-300 пудов. Пристройка застрахована. Убыток незначителен. По поводу пожара возбуждено уголовное дело, в соответствии с которым купец П.И. Казеев обвинялся в несоблюдении противопожарной безопасности. Из полицейского дела явствовало, что резервуар для хранения нефтяных остатков на горчичном заводе был деревянным. Остатки просачивались на подставленные посудины и боров печи, который пропитался нефтью. В результате произошел взрыв нефти и пожар. Купец Казеев с помощью свидетелей старался переложить вину в неосторожном обращении с огнем на рабочих, которые позволяли себе курить вблизи резервуара с нефтью.

Все без исключения рынки Российской империи, а также некоторые иностранные, получали горчицу и горчичное масло через царицынский рынок, так как дубовские и сарептские заводы большую часть своей продукции поставляли в Царицын, где каждый заводчик имел своего агента. Таким агентом Торгового дома братьев Казеевых был его совладелец Захар Ильич Казеев.

Бланк Торгового дома братьев Петра и Захара Казеевых. ГАРФ. Ф.579. Оп.1. Д.2385. Л.4

Захар проживал вместе с семьей в Царицыне и имел статус купеческого брата. Торговому дому братьев Петра и Захара Казеевых в Царицыне принадлежало дворовое место в первой части города рядом с пожарной каланчей, выходящее на Спасскую улицу и Александровскую площадь. Дворовое место включало пассаж (2-х этажное каменное здание для магазинов), дом в 8 комнат, флигель, амбар, каретник и конюшню.

Царицын. Пассаж Торгового дома братьев П. и З. Казеевых. Фото А.П. Шевякова-Красовского, 1880-е гг. Фотоархив Архитектурного музея им. Щусева

Тот же пассаж в 1920-е гг. Фото из архива волгоградского краеведа Г.П. Самойлова

В пассаже помимо производимых предприятиями Казеевых в Дубовке муки, горчицы, растительного масла, крахмала, суррогатного кофе, натуральных красителей, карнавальных принадлежностей и выращиваемых в садах яблок и груш, реализовывались также ткани крупных московских производителей (Абрама и Тимофея Морозовых, братьев Щаповых, Федора Щербакова сыновей).

Из-за отсутствия железной дороги к концу века Дубовка достигла полного упадка. Опустели главные улицы, магазины и лавчонки, за садом коммерческого собрания перестали следить и вместо роскошных деревьев там остались сухие пни. Бюджет посада сократился. Оборот Троицкой ярмарки, проводившейся ежегодно на берегах Волги, упал с 1 млн. рублей в месяц до 70 тысяч рублей. Особенно тяжелое положение сложилось в 1885г. Отсутствие дождей и вследствие этого засуха и неурожай хлебов, распространение саранчи и эпидемия чумы крупного скота неблагоприятно отразились на коммерческой деятельности. Почти все торговцы понесли убытки. Некоторые фирмы не выдержали кризиса и прекратили свое существование, в том числе три торговых дома из Дубовки: братьев Казеевых, Кабалова и Деева, Дембо и Коган. Неоплаченные векселя торговых партнеров Казеевых были опротестованы в гражданском департаменте Саратовского окружного суда. Первый вексель Казеевых был опротестован 4 апреля 1885г. Всего в суд было предъявлено более 30 векселей на сумму, превышающую 200 тысяч рублей. Среди кредиторов находились дубовские, нижегородские и московские коммерсанты.

В результате судебного разбирательства определением Саратовского окружного суда 7 октября 1886г. купцы Петр и Захар Казеевы, торговавшие под фирмой «братья П. и З. Казеевы» были объявлены несостоятельными должниками и помещены в Саратовскую тюрьму. За неосторожное банкротство по торговле без злого умысла в соответствии с законом (т.Х1, ч.2, Уст. Торг. Ст. 1882) следовало заключение в тюрьму на срок от 8 до 16 месяцев. В начале 1889г. финансовые вопросы, связанные с банкротством братьев Казеевых были урегулированы. Имущество, принадлежавшее Торговому дому Казеевых, было передано кредиторам.

Пассаж в Царицыне на Александровской площади был продан конкурсным управлением царицынскому торговцу мануфактурой Ивану Савельеву Сивякову за 23 тысячи рублей. Пассаж не потерял своего торгового значения вплоть до конца 1920-х гг., когда был снесен. На его месте построено здание летного училища, сильно разрушенное в Великую отечественную войну. Сейчас на этом месте Медакадемия.

Дворовое место в 1-й части Дубовки с землей в количестве 2 десятин 1827 кв. саженей с домами и промышленными заведениями (горчично-маслобойным, красильным, кирпичным, лесопильным заводами и паровой мукомольной мельницей) перешло крестьянину М.Ф. Щербакову. В 1889г. заводы бездействовали, и Щербаков обращался в посадскую думу с просьбой уменьшить в связи с этим сумму налогов на недвижимость. Год спустя Щербаков просил думу предоставить ему ссуду под залог всех его заводов и вальцовой мельницы в Дубовке. Крестьянину-миллионеру, проживавшему в новом доме в Москве и имевшему текстильное предприятие в Московской губернии, не нужны были заводы другого профиля в таком отдалении. Он принял меры по их продаже. Новым владельцем горчичного завода Казеевых стал царицынский 1 гильдии купец Константин Васильевич Воронин. В 1895г. он сдал корпус горчичного завода крестьянину Николаевской слободы Царевского уезда Астраханской губернии Егору Горобченко. Горчичный завод был перепрофилирован в кожевенный, где из шкур сусликов изготавливали дохи, пиджаки, перчатки, охотничьи куртки и т.д. За свою деятельность Е.С. Горобченко был награжден императором Николаем II часами с гербом и золотой медалью на Всемирной выставке в Париже. С 1923г. вся бывшая усадьба Казеевых в посаде Дубовка использовалась как дом отдыха. В годы войны в здании горчичного завода помещался госпиталь. При налете немецкой авиации все жилые и производственные помещения усадьбы Казеевых были полностью разрушены.

После банкротства Казеевых в Дубовке было сооружено еще несколько горчично-маслобойных заводов. В предреволюционный период самыми крупными горчичными предприятиями в Дубовке считались заводы Фильберта и Небезсчетного.

Фильберт Петр Александрович из немцев Поволжья основал горчично-маслобойное производство на Царицынской улице Дубовки в 1896г. Двигатель нефтяной в 25 сил. Топливо – сырая нефть. Рабочих – 15 человек. Изделия – сарептская столовая горчица в порошке и горчичное масло. Оборот – 50 тысяч руб. Отделения и конторы завода располагались в Саратове и Ростове -на- Дону. В годы гражданской войны завод был разрушен, но позднее восстановлен. В 1922г. завод вырабатывал 900 пудов масла в месяц, порошок не производился. После конфискации собственности в 1917г. семья Фильберт переехала в Царицын.

Небезсчетнов Иван Иванович в 1910г. соорудил четырехэтажное здание горчично-маслобойного завода, который назвал «Прогресс». Завод располагался на Садовой улице (ныне Санджирова, 62).

Небезсчетнов Иван Иванович (в центре). Архив Ирины Гревцовой

В революционные годы завод бездействовал. В 1924г. он был вновь пущен и принят Маслотрестом от Центросоюза. Семья Небезсчетного перебралась в Царицын.

Завод металлоизделий (бывший горчично-маслобойный завод Небезсчетного). Фото Александра Решмедилова. Сайт ОК.ру

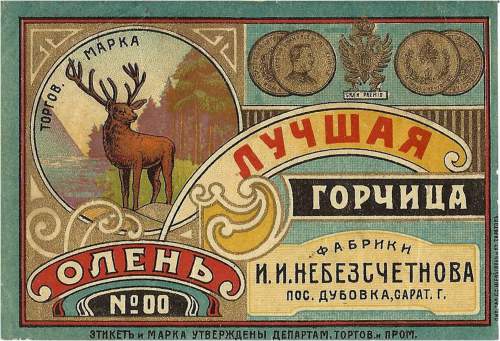

Этикетка горчично-маслобойного завода Небезсчетного. Сайт ОК.ру

Позднее горчичный завод Небезсчетного был перепрофилирован в завод металлоизделий. В настоящее время горчично-маслобойные заводы в Дубовке отсутствуют.

Комментарии

Розовая этикетка "Лучшей горчицы торговой марки "Олень" № 1 А фабрики И.И. Небезсчетнова.

Посад Дубовка Царицынского уезда Саратовской губернии.

https://vk.com/sarist

Эта из моей коллекции :)) Вот они все.

так бы сразу)

Спасибо за выложенные фото этикток. Есть ли у вас какая то информация про Небезсчетнова ИИ ?

К сожалению, информации мало, только то что нашел в инете.

Специально Небезсчетновым не занимался, т.к. до этикеток еще руки не дошли.